※SolidWorksを導入するなら最適なパソコンを選定しないと後で買い直しになっちゃうから、必ず検討してね。

>>>3D-CADのパソコン選定はコチラ

衝突検知とは!?

可動部品どうしやアセンブリどうしが衝突したときに、SolidWorksが自動で検出してくれる機能です。

近接距離もわかって、予想を超える驚きの機能ですよ。

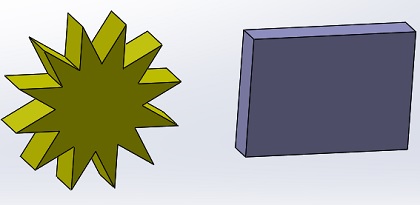

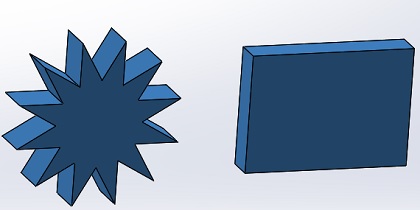

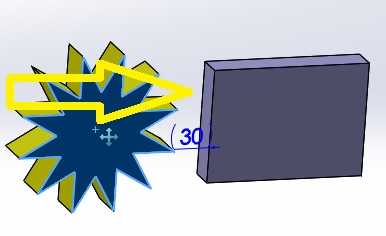

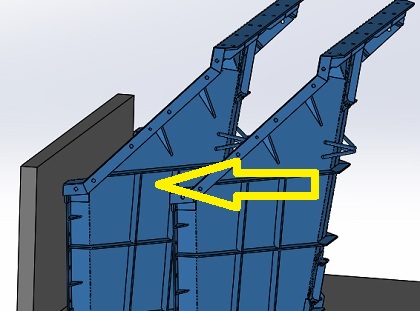

こんな機能です。

衝突検知を使ってみよう!

復習もかねて、基本中の基本の衝突検知の使い方です。

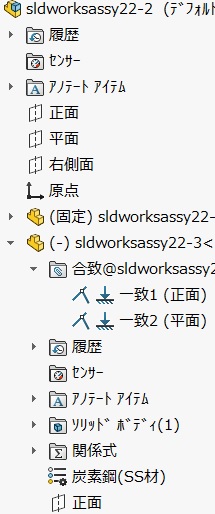

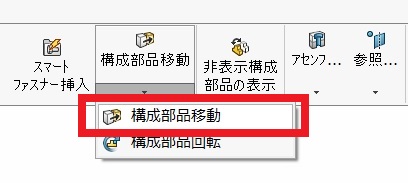

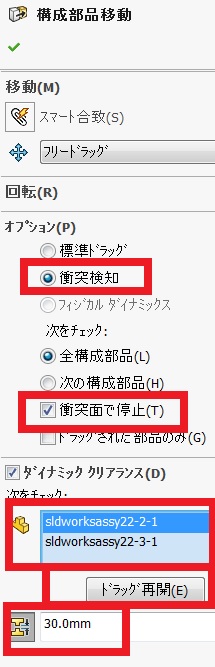

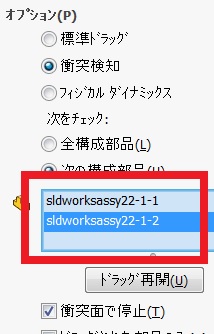

- アセンブリタブの構成部品移動で再度「構成部品移動」

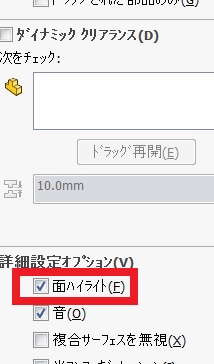

- 「構成部品移動」プロパティマネージャーが開いたら、「衝突検知」と「衝突面で停止」にチェックを入れちゃいましょう。ダイナミッククリアランスの部分に検証したい部品やアセンブリを選択します。「距離」の部分に適当な数値を入力して「ドラッグ再開」をクリックしちゃいましょう。

- 移動できる部品をドラッグして固定されている部品に近づけると、「距離」の部分で入力した数値のところで部品の移動がストップします。

以上が衝突検知の基本中の基本的な使い方です。一度使えばやみつき必至! どんな業種でも便利に使えるオススメ度200%のコマンド。

積載図作成のセオリー

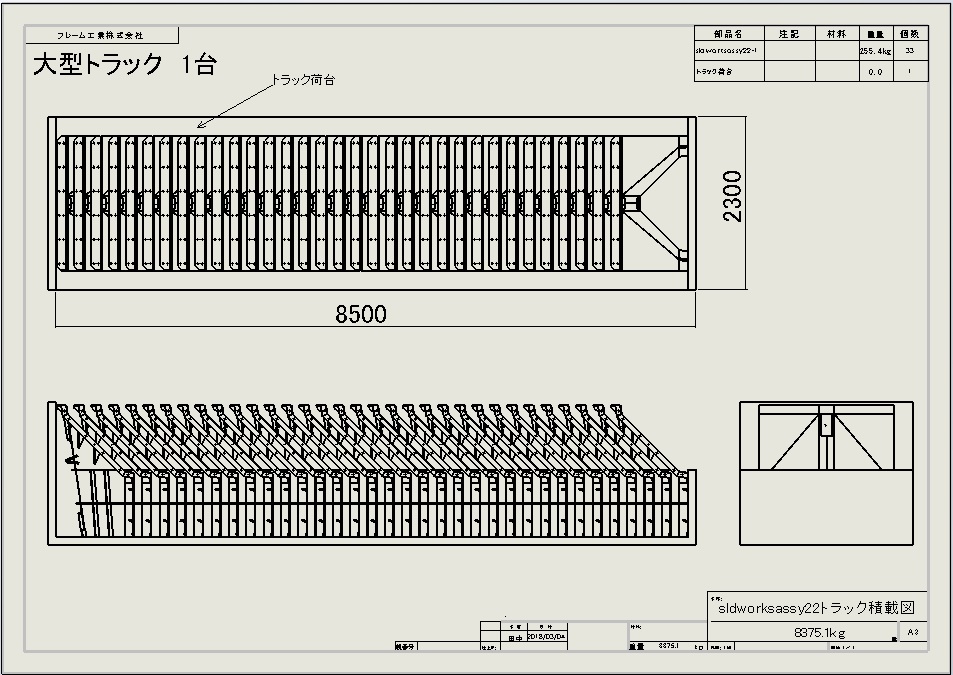

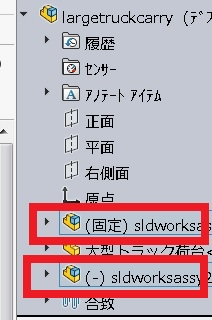

前回は、衝突検知をシリンダー部品を使って解説しましたので、今回はトラックの積載図面を作成する方法で解説します。この方法だと、製品を梱包するときにも便利につかえますよね。

完成図面はこのようになります。

>>>画像を拡大する

衝突検知を使って図面を作成しよう!

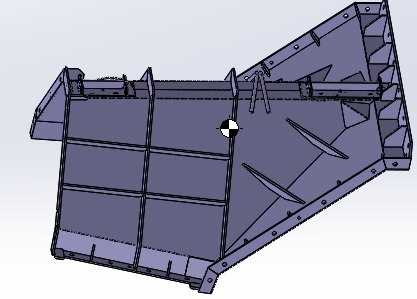

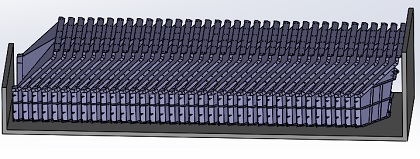

トラックの積載図を作りながら衝突検知の使い方を解説します。こんなモデルを荷台に並べます。

上記のモデルをダウンロードしてもらえると、わかりやすいですから、ダウンロードできる方は下記のリンクからお願いします。バージョンは2017版です。中間ファイルも用意してありますので、使っているバージョンが古い場合はそちらを使てください。僕の作成するモデルの参照平面の使い方や合致参照もわかっていいかも?

中間ファイルはコチラ

>>>largetruckcarryx_b.zip

荷台の部分は、ユニック付のトラックを想定して少し小さめに作ってあります。

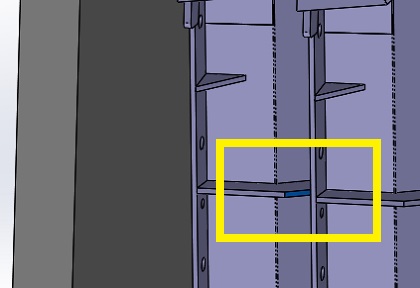

「次の構成部品」で検知

衝突したら、平行な部分の距離を測定しておきましょう。199.2㎜ぐらいですね。

後は、図面にするだけ。データが重いため、図面にするときに時間がかかるかも??? 図面はダウンロードしたデータのなかにはありませんのでご了承ください。

>>>画像を拡大する

ダイナミッククリアランス

衝突検知でクリアランス距離を指定して、部品どうしがどの程度近づいていいのか知りたい場合は「ダイナミッククリアランス」を使いますが、上記で作成した、トラック積載図のような部品点数が多いものは、データが重いため相当ハイスペックなコンピューターじゃないと全く動きません。

こんなのだと、軽いデータも無理! マックだし…

SolidWorksで推奨されているビデオカードの10倍くらい高いものが必要かも・・・

「ダイナミッククリアランス」を使いたい場合は、冒頭の項目「衝突検知とは」で掲載してありますのでそちらをご覧ください。

今回は、以前でも同じような項目を扱いましたが、別の角度から考えてみました。部品が複雑多数の場合は、隠れたところで接触の危険がありますよね。そんな場合にはうってつけの方法です。

残念なのは、データが重いとコンピューターが正常に動きません。こればっかりは仕方がないので、動かない場合は潔く諦めましょう。これから、コンピューターを購入する場合は、今回のようなケースも考えて買った方がいいかも…

このページはこれでおしまいです。

お疲れ様でした!

コメント